債権回収弁護士費用(税込)

法律相談 1回 5,500円

(費用対効果を考慮し要相談)

交渉 11万円~

訴訟 22万円~

(費用対効果を考慮し要相談)

経済的利益が発生した場合

弁護士報酬基準目安

資産があるのに支払いに応じてくれない債務者に対しては、債権回収の訴訟を提起して強制的に回収するか、債務者との話し合いを通じて和解して解決させるか、取り得る解決方法はあります。

しかし、債務者に十分な資産があるのは希で、殆どの場合対応に苦慮する場合が多いのが実情です。債権回収は、債務者に支払能力がなければ、どのような方法を用いても満足のいく額を回収するのは困難です。

しっかりとした見通しを立てて、総合的に判断していかなければなりません。

費用対効果を十分に考えて、最善の方法で納得のいく解決策をご提案いたします。

《江戸川区・葛飾区の債権回収は地元の遠山泰夫弁護士にお任せ下さい。》

相手の状況、持っている資産、これからの収入を考慮し現実的に回収できる額、方法を探っていきます。 強引に相手に圧力を加えて債権を回収するのではなく、まずは話し合いによって相手の協力を得る方法を第一に考えます。

交渉による債権回収は、弁済が困難な場合でも、話し合いによる解決を目指していますので、柔軟な解決策を取ることができます。 交渉成立の際は、合意内容を契約書に書面化し、公正証書を作成しておきます。

しかし、相手が全く話し合いに応じない場合や、支払いに異議を申し立てる場合などは話し合いでの解決は難しいので、すぐに訴訟を提起すべきでしょう。

交渉による回収 よくある質問

債権者、債務者の当事者間での話し合いでは解決できない場合、民事調停での解決を目指します。

簡易裁判所において裁判官と調停委員が間に入って、解決策を話し合います。当事者双方からの言い分を聞き、状況を専門家の立場で判断し、合意内容を調整してくれます。

訴訟と異なり話し合いによる解決ですので、柔軟な解決策が期待できます。

しかし、あくまで話し合いですので、相手方の承諾を得るのは難しいだろうと予想される場合は有効な方法ではありません。 相手が裁判所に出頭しない、相手に話し合いの余地がない場合などは、時間を無駄にしないためにも、最初から提訴(訴訟)した方がよいでしょう。

民事調停 よくある質問

支払督促は簡易裁判所から債務者に「支払を命じる」通告をすることです。 証拠資料はかなり揃っていて、裁判をすれば必ず勝訴するのは分かっているが、裁判は費用も時間もかかるので避けたい。と言う場合に支払督促は有効です。

債務者から『異議なし』(異議が出なければ)短期間に終了し、判決と同じように強制執行を行うことが出来ます。 債務者から『異議あり』と訴えがあれば、そこから通常の訴訟が開始する事になります。

異議が出る可能性が高いときは最初から通常訴訟を提起した方が良いでしょう。 また、支払督促を申し立てると、提訴できる裁判所(管轄)が限定されることにも注意しなくてはなりません。

債務者との話し合いの解決が困難な場合、裁判所に提訴することになります。

しかし裁判をするとなると、早くて3ヶ月、長くて数年かかることもあります。そうなりますと、その裁判の間に、債務者が財産を処分したり、他の債権者に差し押さえられてしまう可能性があります。

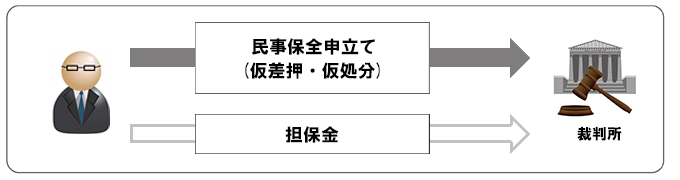

債務者には財産があり、その財産を処分する可能性がある場合、裁判の判決が出るまでその財産を確保しておく必要があります。 金銭債権(貯金債権、売掛債権)を保全するのが仮差押で金銭債権以外の債権を保全するのが仮処分です。

本来、仮差押・仮処分は財産保全が目的ですが、仮差押・仮処分を受けたことにより、債務者が任意的に支払に応じてくるという事も期待できます。 しかしデメリットもあり、仮差押・仮処分を行うには、裁判所に請求額に応じた保証金を供託する必要があります。

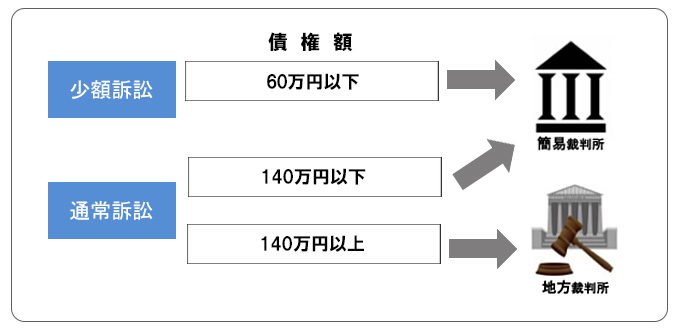

話し合いに応じない相手に対しては、債権回収の訴訟を提起します。

140万円以下の訴訟は、簡易裁判所に訴状を提出します。特に60万円以下の金銭の支払い請求は少額訴訟と言って、費用も安く、手続きも簡単で、原則1回の審理で判決が言い渡されます。

資産があるのに支払いに応じない相手に対しては、裁判所から言い渡される判決(支払い命令)は効果的で、強制執行前に自ら支払いに応じる可能性はかなり高くなります。

ただ、十分な資産があるのかどうか分からない相手に対しては、裁判所の判決は効果がなく、差押え出来る資産が確認できなければ強制執行も出来ません。

債権回収についての訴訟では、相手の資産状況が最も重要な要素となります。訴訟を提起する前に、相手の資産状況を十分調査しておく必要があります。 訴訟で勝訴判決を得る事と、実際にお金を回収する事とは別の事と考え、総合的な判断をしなくてはなりません。

訴訟 よくある質問

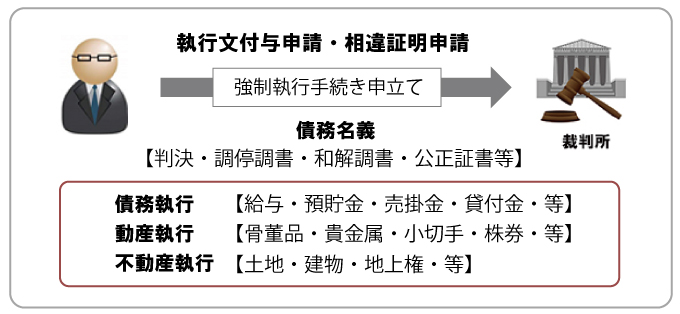

債務名義(判決・調停調書・和解調書・公正証書・支払督促)があるからと言って、いきなり相手側の財産を差し押さえることはできません。裁判所に強制執行手続きの申し立てを行います。

申し立てを行う前に必要ならば、債務名義の効力を発生させるために[執行文付与申請]を行い、債務名義の正本か謄本を債務者へ郵送したことを証明する[送達証明申請]を行わなくてはなりません。

通常の建物明渡裁判では、判決に盛り込まれます。必要書類などを不備なく提出・申請して、裁判所の許可が出て初めて強制執行をすることができます。

強制執行をするには費用がかかり、特に不動産執行や動産執行の費用は高額になります。強制執行は非常に強力な手続きですが、その反面手続きは複雑で時間もかかり、労力を必要とします。

しかし、資産を持っていながら支払いを拒む債務者に対しては、最終的にはこの強制執行の手続きしかありません。費用倒れにならぬよう十分な調査を行い、確実な債権回収を目指します。

強制執行 よくある質問

支払を拒否し続ける債務者や、話し合いに応じようとしない相手に対しては、民事訴訟を提起し、問題の解決を試みます。

逆に、思いもよらず裁判所から、『訴状』『口頭弁論期日及び答弁書催告状』などの書類が届き、突然民事訴訟の被告になってしまうという事があります。

自分には何ら落ち度はないと思っていたことで、相手から損害賠償請求されたり、些細なことで膨大な金額の損害賠償額の請求をされてしまうという事があります。

民事訴訟の被告となってしまったら、まずはご相談下さい。

裁判所からの呼出に出席せず、無視してしまえば欠席判決により敗訴してしまうこともあります。原告の主張を冷静に判断し、それに対する自らの考え、事実をしっかりと裁判所で主張する必要があります。